系统性提高思考力

如何思考的过程?道与术

思考的技术

💥What’s the Core Summary?

洞悉事物的本质,大胆假设、小心求证、导出结论

💥What’s the Content?

如何洞悉事物本质?

- 抛弃经验

- 对事不对人

- 预测未来

一、思考方式

从经验出发→线性思考问题→错把假设当结论

👇如何打破?

科学的思考:大胆假设、小心求证、导出结论

👇如何培养?

生活中的事,假设问题,提出解决方案

💡思考电车广告如何提升销量

二、对事不对人

科学的思考,积累事实,忠于事实

三、预测未来

- 分解法

- 实地考察、洞悉人性(技术是手段、人性才是根本)

思考的艺术

什么是思考?

思考是能够帮助我们阐述或解决问题,作出决定、了解欲望的所有心理活动。思考是探寻答案,获取意义。

如何提高思考力?

- 常识一:我们得承认我们能够控制自己的思维和言行(必须相信自由意志的力量)

- 常识二:真理本身虽然是恒定不变的,但我们需要经常审视,订正我们对真理的认知(我们认为的真理,其实更多是一种假设,只有在当前的条件下这个假设是成立的)

- 常识三:要学会界定什么是知道(我们以为自己知道的和我们真正知道的并不是一回事)

- 常识四:记忆不可靠,思考问题时不要被记忆影响得太深

- 常识五:要客观认识观点或意见(人人都有自己的观点,并不意味着人人的观点都是正确的)

- 常识六:避免因果关系(一件事情先于另一件事情发生,往往会认为存在因果关系)

- 常识七:道德问题(避免道德化的干扰,避免进行价值观判断)

NOT TO DO(误区)

有些人会有一种「我是最好的」思维观念

爱面子。会拒绝承认自己的错误

拒绝改变。主要原因在于懒惰和害怕

从众。为了获得群体的认同感,害怕因为特立独行而被孤立。而害怕被孤立是我们的天性,我们要学会克服,专注于思考结果本身,而不去关系到底有多少人支持你的观点

刻板印象。概括化的极端形式,最常见于民族、种族和信仰当中,刻板印象一定会阻碍思维活动,它剥夺了生命的无限多样性,把我们周围的人和环境进行了事先的分类

自我欺骗,不懂装懂

💡破除上述误区的有效方式是:甄别

1 | 不要轻信你读到,听到或看到的每一件事情(怀疑一切) |

甄别信息的注意事项

- 学会区分人物和观点。一句话是希特勒说过和丘吉尔说过会形成完全不同的反应,我们不能因人废言

- 学会区分审美和判断。审美问题上可以表达自己的喜爱,没有绝对对错,也不需要解释。而判断需要提供证据,去支持自己的论点

- 学会区分事实和解释。事实是已经确定的一些事情,被客观证实或验证过,而解释是对意义和重要性的说明

- 学会区分讽刺和反语。抓住其中的微妙之处,不能误读

- 学会区分内容和形式。可以说这个观点的表达形式一般,但很深刻。或者说这个观点的表达形式很好,但观点本身太狭隘了

- 学会区分语言和现实。因为语言往往带有强烈的自我意识

思考线

一、为什么好创意难产生?

- 企业越大,越难创新。因其已被公司文化固化,与文化冲突的理念和想法难以被接受

- 创新是属于个体,属于个人的

二、为什么大多数创意很难实现?

区分概念:

- 创新的想法:新奇的想法,不难

- 能够产生收益的创意:有商业价值,不仅仅是一个点子,而是一个有效的解决方案。

创造力就是要找到事物之间的联系,串联这些想法的过程,作者称之为「思考线」

三、如何用思考线把一个创意变成现实?

清醒思考的艺术

一、独立思考缺失引发的偏误

- 盲从

- 群体对个体的压力,人在这种压力下往往放弃自己的理性判断跟随大众,也就是从众心理,常说的随大流

- 权威偏误。对权威的盲从,听见“专家”的名头,就愿意相信他

- 光环效应:比如请明星代言,要有挑战权威的意识,你要分清楚你服从权威是因为他的专业水准还是仅仅因为他的身份

- 团体迷思:精英团队作出错误决策导致失败,因为来自群体和权威的双重压力,让人陷入“团体迷思”。不要害怕提出不同的意见,比如以色列情报部门的「第十人理论」

二、情感偏误

人比较容易受到情绪,情感因素的影响。这些情感包括渴望友善,希望被人喜欢,自恋等

- 互惠偏误:人的天性不喜欢“欠人情”,一旦欠了,就有种亏欠感,那当以后这个人要求你干什么事的时候,你很难拒绝,而这时候你要付出的很可能比你欠的人情代价要高昂的多(美国一个教派,统一穿粉色长袍。在车站的前一站给你送花,送小礼物还不要任何回报,下一站就让你募捐。)这也正是免费的是最贵的道理。

- 禀赋效应:当你拥有一样东西的时候,你对这个东西的价值,往往会比它的实际价值高。因为我们在一个物品的客观价值之外,又附加了情感价值,导致判断失准。(害处:往小了说会造成囤积癖,往大了说会错过重要的机会)。更严重的是你没有真正拥有,只是将要或者打算拥有的东西,也赋予了情感价值,愿意为之付出超过实际价值的价格,最典型的就是拍卖。

三、与统计学(概率)相关的偏误

本质原因都是忽视概率而产生的

- 基本概率:就是最有可能的情况。一个德国人戴眼镜,爱听莫扎特,他更可能是卡车司机还是法兰克福的文学教授?

- 零风险偏误:我们追求零风险,往往忽略了成本,为了追求零风险而付出的成本,可能比承担一部分风险的成本高得多

四、结果导向型偏误

- 因果关系:我们认为两件事存在因果关系,A导致了B,所以我们就得出一个结论,A导致B是一个必然规律。比如某人头疼用了偏方,第二天就不疼了,听说这件事的人可能认为是偏方治好的,以后自己头疼时也用这个偏方。我们往往看重结果,用结果倒推原因,我们称之为「事后诸葛亮偏误」

- 幸存者偏误:成功就像是一种幸存,概率非常低,但曝光率却非常高,可能对人造成一种误导。解法是别光看那些成功的传记,抽空去失败者们的墓地走走

五、自我认识型偏误

- 过度自信偏误:会导致在制定计划时过于乐观自信,对风险和困难因素考虑不足

- 自利偏误:对于一件事,我们常常作出有利于自己的解释

- 基本特征谬误:在分析一件事时,往往系统性的高估人的影响,低估情境因素。比如说起二战会觉得是希特勒。

如何输出思考结果?

如何打造你的独特观点

哈佛的6堂独立思考课

如何全局看待思考?

系统之美

系统思考

如何高效的思考?

思考,快与慢

特点

1 | 系统1和系统2都会起作用的前提下,人类思考模式有什么特点? |

系统1:依赖直觉,直接从过往经历中读取相关内容

系统2:依赖理性,主动把节奏慢下来,集中注意力,但天生惰性,不愿多付出注意力

思考过程:系统1和系统2合作的过程。大多数情况下系统1作出决策,只有复杂情况下系统2才会介入

问题

1 | 系统1在决策中占据主导,会导致什么偏见? |

系统1的七宗罪:三种偏好+四种效应

1️⃣典型性偏好:过度关注典型事件,而忽视典型事件背后的概率

💡一个人在纽约地铁里看《纽约时报》,他是博士学位还是连大学文凭都没有?

2️⃣可得性偏好:如果一件事情更容易出现在大脑,人们认为这件事情更容易发生

💡上个月看到飞机失事新闻,出远门的交通工具更倾向于选择开车和火车

3️⃣因果性偏好:系统1有个特点是喜欢对事物进行因果关系解释

💡其解释不一定合理,尤其是对随机事件进行因果解释;回归平均值的结果进行因果解释(每一次表单总会趋向于回归平均水平,如运动员第一次完美动作,下一次就很有可能出现失误)

4️⃣光环效应:先接受事物的一些信息后,这些信息就会影响你对事物的整体判断和理解

💡两个人,一个人先说优点,再说缺点;另一个先说缺点,再说优点。结果是大家都会觉得前者更好

5️⃣锚定效应:评估某一个未知事物之前,先会估计一个参考值,然后再来调整

💡

- 最高那棵红杉树是高于1200英尺还是低于1200英尺;

- 你认为最高那棵红杉树有多高

6️⃣框架效应:同一个问题的不同描述,会导致你做出完全不同的决策判断

💡某个手术在术后3个月内的存活率是90%和死亡率是10%这两种表述

1 | 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣说明人类的系统1都具有先入为主的特性 |

7️⃣禀赋效应:当你拥有某个物品后,你就会觉得它价值更大

💡马克杯实验,交易成功率不高,原因在于卖家估价中位数是5.25美元,买家估价中位数是2.25美元

改进

避免系统1带来的偏见和失误,放慢思考,主动激活系统2

提示

- 自我提示

- 外部提示(更有效,因为质疑别人比质疑自己更轻松,“旁观者清”背后的心理学原理,旁观者用他们系统2的慢思考来纠正自己系统1的快思考)

事前验尸

对一件事情决策时,先假设这件事情会失败,然后按照每个人的理解写下失败原因,并按重要性和改了进行排序

饮水机闲谈

到比较轻松的环境,听听大家的闲谈和批评

简单思考

思维力

零秒思考

核心:不是用来解决问题的,而是用来训练思考力的

关键点

- 深挖洞:从一页到二页,再到三页…直到把问题想透(把深入思考的原因再进一步当作新的标题来思考)

- 广积粮:对同一件事情,从不同角度提问

- 再回顾:036回顾法

- 036回顾法

- 零回顾:平时不用回顾,晚上看今天写的即可

- 三月回顾:三个月后回顾

- 六月回顾:六个月后回顾,那时候已经有结果,相当于有反馈,后面就不用回顾了

零秒思考为什么有用?

- 应用大脑记忆原理:大脑最多同时只能记四个组块,将信息存储到外部,原封不动的把想法写下来,清空大脑

- 遵循微习惯启动原理:启动习惯一定要非常容易,才更有可能坚持下去

- 综合调动了手眼脑:想法转换成疑问,促进大脑思考问题;在写内容回答时,又是一个可视化过程

零秒工作

如何增强思考?

像火箭科学家一样思考

像间谍一样思考

像艺术家一样思考

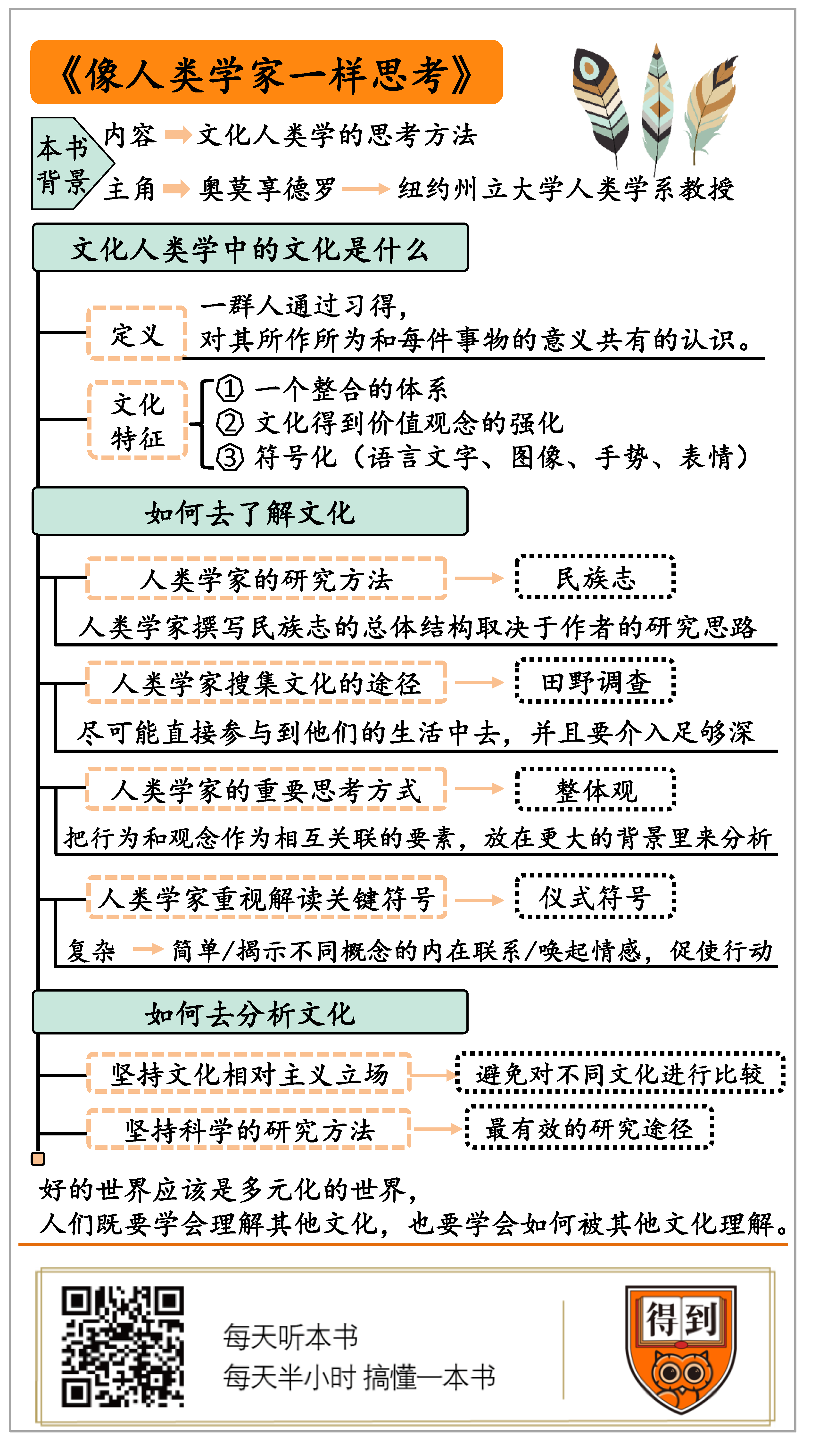

像人类学家一样思考