批判性思维

定义

什么是批判性思维?

英文是critical thinking。它是对思考的再思考。

批判性思维批判的对象不是某个人,而是一个观点背后的思考过程,是对思考这件事进行再思考、再评判,去审视这个思考多缜密、多系统。

如小区有乱停车现象,你去责怪物业不作为,物业说:小区有些住户很难缠,你换位思考,想想我们的难处。

物业要求你想得更周全,把物业的处境考虑进去,似乎有点道理,虽不满但无力反驳。

但只要顺着物业的逻辑多想一件事,你可以这么回答:你确实有你的难处,但换位思考不能只考虑你的难处,我还考虑到你所在立场上得到的商业利益。业主给你们交物业费,就是要购买你的服务,管理乱停车是你的契约责任,你得管。住户难缠,你可以重新评估服务定价,但不是你不作为的理由。

训练批判性思维这件事,真的是重要而不紧急吗?这是一个事实还是一个观点?你认同这个观点吗?为什么我们一遇到,这个观点就默认它成立,就开始帮它找理由?

你看,这样一思考,其实就已经在用批判性思维想问题了。面对“批判性思维重要但不紧急”这个观点,我们先用质疑的眼光来审视它成立不成立,再决定支不支持它,而不是直接陷入它的结论,去帮它找合理化的解释。这显然是更清醒和更明智的。

分三步评判思考质量这个目标:

- 先审视一段思考的信息结构本身,去评判这段思考里的关键要素是不是完整,每一个要素是不是成立和互相匹配;如果要素们符合要求,那么整段思考就是自洽的。

- 跳出立场,站在更大的格局下去评判,这段思考过程是不是公允、是不是有容错能力。

- 我们再往深看一层,去审视批判性思维本身,去讨论它在我们的思维能力里到底是什么角色,它有怎样的局限性和拓展空间。

总论

我们的思考自由度,受两件事限制:

知识面局限。

你没有接触天体物理学,虫洞的假想你就提不出。你不会做菜,你也不可能端出一盘佛跳墙。

思维方式局限。

假设一个姑娘26岁,你有没有办法让她变成16岁?一种思路是:对她的年龄改用二十进制。

意味深长的段子:大脑是人体最重要的器官,但你意识到没有,这可是大脑让你这么想的。

所以,你的知识面越广,你的思维局限和漏洞越少,你的思考就越自由。

完善知识面:淘金式思考者

海绵式思维:获取知识像把海绵放进水里,见什么吸收什么,不作选择,追求的是数量

优点:快速完成海量的信息积累,拓宽眼界

缺点:若只秉持这种单一思维方式,副作用是没有能力批判和拣选信息。相当于向世界割让了我们自身知识体系的构建权。

淘金式思考者:会在信息获取过程中不断提问,不断甄别信息的真假和有效性,然后再决定是不是用它来充实自己

破局思维局限:批判性思维

当局者迷。既然意识不到自己在思考,那怎么反思自己的思考?那就是做自己的旁观者,第一个你在思考,第二个你在观察第一个你的思考。训练的手段有两种:

- 练习冥想,这是练习旁观我们内在的体验和感受

- 训练批判性思维,这是练习旁观我们的思考过程

两者区别:冥想要求你不要评判自己的体验,只是单纯去感受它。但批判性思维却要求你像检察官一样,不断检验和评判自己的思考,从而提高思考的质量。这种批判精神,可以溯源到古希腊的哲学家苏格拉底,不断提问、辩论,揭露对方话里的矛盾和缺陷,来逼对方进行深入的思考。

批判性思维的适用场景

既然批判性思维是对思考进行再思考,那么它的前提就是,你的观点经过了思考。就像网上说的,“首先你得有个女朋友”,你才能考虑其他的事。

一、我感觉

不带判断的表达,没法用批判性思维来审视

“巨大的宁静”,看着有点怪,这是一个不带判断、没有主张的陈述,也没什么好审视的

一个判断的根据如果是个人感受或者个人偏好,也没法用批判性思维来审视

“我不喜欢看到有人在朋友圈晒娃”

其实这些是个人的主观感受和偏好,而不是思考。既然不是思考,我们也不需要动用批判性思维

二、我猜想

这是一种直觉判断,也可能是有一定的理性依据的思考,但它提出的答案可能证据不足。如哥德巴赫猜想:任意一个大于2的偶数,都可以表示成两个质数相加的总和。

面对这样的观点,我们当然可以讨论,但其实不是在评判它思考质量。

三、我推断

一个观点只有能称得上“我推断”的时候,它才带有相对充分的思考论证过程,才值得我们进一步运用批判性思维,往下去评判和审视。

论题

思考的完整信息结构:完整的思考=论题+论证+结论

检察官的第一个问题是:你的论题、结论和论证部分分别是什么?

- 论题:引起立论者思考的问题或者分歧。有了论题的存在,后面的思考才会发生

- 结论:立论者希望证明、也希望你接受的观点

- 论证:从论题到结论的证明过程。

论题的两大类

讨论事实。它关心的是世界万物在过去、现在或者未来是什么样的。这类论题对应的结论都应该是事实判断。

为什么中国10年来的人口出生率在下降?

讨论价值主张。它关心的是世界应该是什么样的,包括行为的对错、好坏和情理责任等等。这类论题讨论的结论都是某种价值判断。

为什么应该反对吸烟?应该生二胎吗?

寻找和检查论题这个动作,最大的意义并不是检查它存不存在,而是检查它是不是跟结论做到了匹配和对齐。虽然论题和结论是非常贴近的东西,找起来也不难,但请务必养成习惯,在面对一段思考判断的时候,去把论题、结论和论证,分别找到、拎出来。与其说是在训练能力,不如说是在训练你的审题意识,和正面回答问题的习惯,训练你做到论题和结论的匹配和对齐。

结论

- 结论必须有论证支撑。有论证支撑的观点,才配称为结论。

- 有没有偷换结论。其实就是进一步摁住思考的终点

- 有没有结论先行。如果是结论先行了,你后面找出来的论证完全是为了服务结论而存在的。它就可能超出了批判性思维可以评判的语境,让人无法反驳。

论证

结论是论证的一部分。可是,论证不是一个推理过程吗,为什么要包括结论呢?

因为论证其实包含两部分内容:一部分是前提,一部分叫前提与结论的逻辑关系。

如何识别一段思考力的论证的部分?两个必问的问题;

一、你的判断前提是什么?

评判一个论证合不合理的时候,主要原则也就是评判这两件事:

第一,前提成不成立

第二,从前提导向结论的推理有没有效

有时候前提很好找,会看到像“因为”、“鉴于”、“由于”之类的词,这就比较简单了。但要是没有这些明显的前提指示词时,我们可以试试把“因为”这个词套到每个句子的开头,如果套进去你觉得逻辑舒服,那么这个句子也就是论证的前提。这个方法叫做“因为放置法”。

另外,论证前提可能有好几个,你可以每句话都试试加一个“因为”,而不要找出一个前提,就以为工作结束了。

二、这些前提成立吗?

先给出三个笼统、简单的判断原则:

- 这个前提陈述跟我们的个人经验冲不冲突?

- 这个前提陈述跟我们的背景知识冲不冲突?

- 这个陈述的信息来源可靠吗?

三、论证过程的推理有效吗?

评判推理逻辑有没有效的第一个维度,是评判推理手法跟结论的确定程度是不是匹配。

推理手法有两种基本类别:一种是演绎推理,一种是归纳推理。

评判推理有没有效的第二个维度是,推理过程有没有发生逻辑跳跃。

四、是论证,还是解释?

- 解释:解释是指,我们双方都已经承认事实已经是这样了,试图说明为什么事实是这样的,这叫解释。

- 论证:论证是我还没相信或者认同你,你得证明你的判断。

弄清楚两者的区别很重要,因为“解释”的存在其实是一个陷阱。它并没有证明结论确实成立,而是把结论变成了默认前提。

概念

人类跟动物最大的区别之一就是会抽象总结,会用概念、术语和符号去定义某些事物。如刷牙,我不用演示一遍你也知道我在说什么。

我们训练自己的心智,让自己越来越善于创造和使用概念,当然是让自己获得越来越强大的思考能力。但同时,我们还需要训练另一种能力:分辨和识别概念的定义区别。

思考结构中,概念的一致性

在审视一段思考里用到的某些关键概念时,需要注意一个问题,就是论题、论证和结论里出现的概念、定义是一致的吗?

所以,当我们在输出思考和观点的时候,如果用到一些关键概念,我们不能自己觉得前后一致就够了,我们还需要审视,这些概念会不会误导别人。当然,审视它的老办法是对它们提问。

关键概念的定义准确吗?

第一个角度:我们用到的概念是不是准确、有没有歧义?

比如机械键盘的好用和面膜的好用。

关键概念的定义够精确吗?

光是准确还不够,有时候仍会出现偏差,主要在定义的清晰和精确程度上。

我们对概念的定义越清晰,我们的思考就越能对抗笼统和抽象。

在思考当中作出定义

在思考过程中,要对关键概念形成共识。其实,达成概念上的共识还有一个最简单的做法,那就是,你直接在思考和论证的过程里,去把一件事定义清楚。

假定

隐藏假定的类型

一般分为两种:

第一种是事实判断型。它指的是,我们想当然地认为“世界是什么样的”

第二种是价值判断型。它指的是,我们想当然地认为“世界应该怎样选择”,这是一种价值观的偏好。

怎么找出隐藏假定

首先,你要意识到在哪里找它们。隐藏假定通常存在于论证前提里,它本质上就是一种没说出来的前提。

面对一段思考,你可以问自己这么一个问题:我必须持有什么样的观念,才能把已知的前提和结论从逻辑上完成无缝衔接?这个问题的答案,其实就是这段思考当中的隐藏假定。

你可以站在两种角度来尝试回答这个问题:

- 第一,假设你自己是这个观点的反对者,想想你会怎么反驳这个结论。

- 第二,假设你自己是无关第三方,想想有没有其他可能性和其他路径,也能推导出这个结论。

怎么评判假定

当隐藏假定一旦被找出来,它其实就变成了一个普通的论证前提,所以,我们可以按照前面评判前提的标准来评判它。我们可以问:

- 这个假定跟我们的个人经验冲不冲突?

- 这个假定跟我们的背景知识冲不冲突?

- 这个假定是来自哪里?消息来源可靠吗?

寻找和评判假定的深层价值

洞察思考背后的隐藏假定,不但是批判性思维的重要一环,而且,是一种独立的自我洞察和自我穿透能力。它其实是帮你理解你自己的思维是怎么发展的,因为你每个推断背后的假定,组成了你的世界观和价值观体系。

当你不断去进行这种思考的洞察和穿透的时候,你就会越来越清楚自己面对世界的基本洞察视角是什么,你自己偏好什么,追求什么。而意识到这种种,你也就能看到更大的世界和更完整的自己。

思考框架

价值观:思考质量高于决策速度。

我们训练批判性思维,想要追求思考效率,指的是我们作出正确判断的频次,而不是判断与决策的速度。换句话说,作为高质量的思考者,我们优先追求的是思考质量,而不是决策速度。

思考框架:简单来说,就是你遇到问题时,处理问题的一套相对通用的分析和处理回路。你的思考框架越明确,你的思考就越有章法,你也就越容易检查思考当中有没有陷阱和漏洞。

思考框架三个必备要素:知识储备、思考技术和思维倾向。把思考比成做菜的话,知识储备是我们手头的食材,思考技术也就是我们的刀和灶台,思维倾向则是我们做中餐还是做法餐这些偏好。

批判性思维不负责帮你构建你的思考框架,而是帮你去逐级评判,整个框架的每一层是不是有足够的质量,是不是能让整个框架足够牢固。

思考技术有很多种,最基础也最通用的模型就是前面讲过的三步:论题、论证、结论。

那批判性思维可以怎么审视知识储备和思维倾向这两个要素呢?

它可以帮你判断你的思维倾向是不是在影响你的思考公正性,也可以帮你意识到你的知识储备可能会导致哪些思考上的局限。在自洽的基础上,追求思考的公正和不受局限,这就是更高质量的思维的进阶方向。

信念

思维倾向会影响我们的思考公正性,而信念、立场和情绪欲望都会造成我们有思维倾向。

什么是信念?信念是一种你信奉,并且践行的观念,也是引导你作出选择和行动的一种精神动力。在我们的思考过程当中,信念是一种最为坚固的隐藏假定。

某个观念只是让你坚定不疑,它未必是信念。如太阳是圆的。在人类社会,但凡是被上升到“主义”层面的观念,对信奉者来说就算信念。

信念在思考当中其实就是某种假定,但它跟一般假定的区别在于它更稳定,对我们的影响也更隐秘。

信念为什么隐秘?

信念这种又稳定、又隐秘的特性,跟它的形成方式有关系,主要形成方式有四种:

一、生物本能。本能地就会相信趋利避害是天经地义的,这个信念已经变成了你身体的一部分,甚至所有人、所有生命的共识。因为是共识,所以不太会被质疑和挑战,有时我们都会忘记这类本能型信念的存在。

二、每个个体,在成长过程中都会有一些不断被确认的个体经验,这也可能形成信念。如只要考100分才能得到父母的赞美和认同。

三、不断被灌输的社会共识也会形成信念。如“好好学习,天天向上”

四、想象力构建起来的信念体系。最常见的就是宗教。

信念怎么识别?

方法叫“抵触情绪排查”法,简单来说就是,当你持有的某个观点,遇到别人的反对时,请你问自己这样一个问题:

这个观念遭到反对时,我有没有从内心深处产生抵触和愤怒?

这么问的原因是在情绪上,人们非常容易把对信念内容的否定等同于遭到人身攻击。如果仅仅是立场被反对,你就不会有这么强烈的情绪。

所以,下次愤怒的时候,你可以这么问问自己这个问题。如果你为某个观念愤怒的次数尤其多,那么它很大概率是你的信念之一。请你继续抓住它,继续用下面两个问题排查:

第二个问题:你有没有意愿或者冲动,想要把这个观念变成所有人都认可和尊崇的原则?

但你也知道,推行某种信念的人除了真正的信奉者,还有骗子。所以面对一个观念,还得问第三个问题才能判断是不是信念:

你自己在遵照这个观念来行动,甚至作出重要的人生选择吗?

怎样审视信念?

信念像隐藏在房间里的大象。一旦它被识别出来,只要你能接受“信念也是可以被审视的”,那你就可以把它当做普通观点去审视。

运用批判性思维去审视它,看能否动摇。这么做的原因是,你坚信的东西,未必是对的。

把信念当作普通观点来审视还有一个更根本的价值:获取更大思考自由度。

不要把你的个人认同建立在某个信念内容本身上,而是建立在这个信念的推导过程上。

立场

影响你思维倾向的另一个指标:立场。

什么是立场?立场是你在作一个判断的背后,你所代表的身份和所抱持的态度。

关于思考的立场,我们应该问出的几个问题是:

你是在以什么立场和态度讨论问题?

这是我们明确立场的第一个意义:约束观点的作用边界。

你的对手立场是什么?

明确立场的第二个意义:评估一个判断有没有被立场背后的利益所绑架

调转立场,你接受现在的结论吗?

其实在提醒我们自己要有换位思考的意识。这能破除一种特别容易闯进的思考盲区,叫自我本位。就是潜意识里总觉得“我总是对的、我总是最重要的”,只从自身角度去理解世界和别人。

切换一下立场,其实是帮我们在更大的视野半径下看问题,也就能作出更公正的判断。

换种情况,你的态度能保持一致吗?

这是在讨论一个思考者的立场一致性。立场一致性,代表了一个人的价值观稳定。

情绪和欲望

情绪,是我们在遇到各类事情的时候,在心理和生理上的感受,比如喜怒哀乐、惊慌、嫉妒、羞愧、自豪,这些都是我们的情绪反应。

欲望,是我们想要达成某种目的的本能要求。如想买个包包,想睡觉,想不被打扰,都是欲望。

情绪和欲望怎样影响思考

情绪和欲望更多会影响我们的价值判断而不是事实判断,也就是判断“世界应该怎样”

跟信念和立场相比,除了感性程度更高之外,还有一个很重要的区别:他们更应激、更不稳定。

识别和审视情绪

可以问这三个问题:

- 第一,我对这件事的情绪是什么?

- 第二,如果一个怀有相反情绪的人来面对这件事,他的结论会不会跟我不同?

- 第三,一年后,我会不会后悔基于这个情绪做出的判断?

还有一个附加问题:

- 如果一件事让我有强烈的情绪反应,那么它是不是已经动摇到了我的某个信念?

识别和审视欲望

如果说情绪是“我感到怎样”,那欲望就是“我想要怎样”。

可以问这两个问题:

- 第一,我想通过这个观点和主张,得到什么?

- 第二,如果有个平行宇宙,在那里我已经拥有了我渴望的东西,我还会持有这个主张吗?

识别和审视人生追求

这个练习还会带来一个自我察觉的价值:你其实就会越来越清楚,你人生中最在意、最想追求的东西是什么。

评判性思维不是去评判你的人生目标好不好,而是去帮你评判,在你的整个人生和每一个中短期阶段里,你该重点思考哪些问题。

反思时代局限和格局局限

阻碍我们自由思考的局限有两种,思维方式本身的局限和知识面局限。最常见的两种知识面局限,分别来自于时代和格局。

时代局限

我们的思考框架里有一些信念,是有强烈时代烙印的。在当下可能适用,放到其他时代背景就未必了。如父辈喜欢囤东西。

要破除思考框架里的时代局限,可以问自己:

这个结论,如果往前或者往后放3年、30年,还会适用吗?

格局局限

指的是,世界上还存在其他你完全不知道的维度。也就是,“我们没法知道我们不知道什么”。

破除格局局限没有直接的解法,最有用的办法比较鸡汤:多看世界、多接受信息,保持好奇,多学东西。除非你亲自经历了另一种格局,获得那种格局之下的体感。但批判性思维能做到的是,帮我们意识到我们可能存在某些格局局限。可以这样问自己:

如果我站在更大的格局上,或者变成更微观的当事人,我还会这么想吗?

反思批判性思维的不完备性

批判性思维本身有两种局限:

第一种,批判性思维,不能够帮你打开视野和格局。

第二种,它作为一个思维系统,是不完备的。

什么叫系统的不完备?就是你在系统之内,能意识到某个问题的存在,但你没法基于这套系统去解决它。

语言体系的不完备

不同民族的语言体系也各有各的不完备。如汉语里的“K歌”,德语里的“Fernweh”等。

语言的标记就是思想的边界。我们的思维是靠语言来组织起来和推进下去的。那么,一个语种对世界的描述能力不完备,肯定就会导致对应的思维体系的不完备。

批判性思维的不完备:不负责构建

批判性思维只能评判思考,没有能力构建新的思考。就好比你是一个顶级裁判,但未必适合下场踢球。

冲破这种系统局限的方法是,使用局外意识,去审视我们现有的系统,拓展现有的规则标记,去观察当前看不到的事实,去思考当下理解不了的问题。

成长与创造:值得拓展的思维能力

推荐两个思维拓展发现,它们对破除批判性思维自身的局限会有很大帮助。一个是成长性思维,一个是创造性思维。

成长性思维和创造性思维

- 批判性思维的目的是要审视解决问题的思路对不对、好不好。

- 成长性思维的目的是利用问题的解决过程来提升自己。

- 创造性思维的目的是探索问题的新解法。

珍惜你的思考成本

原因是你的思考有成本。你的时间、精力,甚至思考用到的意志力,都是成本。作为一个追求思考质量的人,请珍惜你的思考成本。

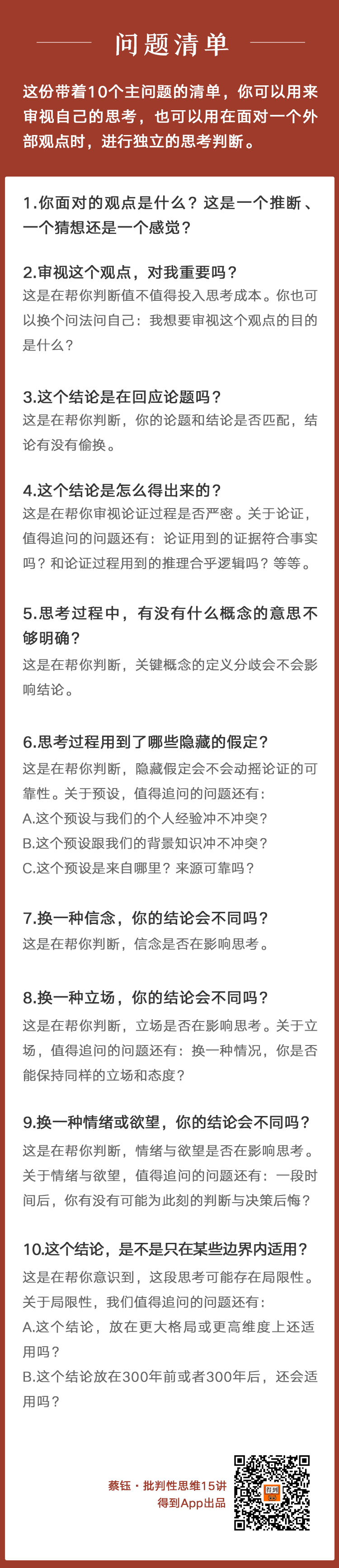

提问清单

三个重要的收获:

- 第一,是一套独立思考的方法

- 第二,是从思维和信念层面重新认识了自己

- 第三,是一个变化:无论多不高兴,我们都是可以被说服的。因为我们不是简单信奉某个观念,而是信奉观念背后的形成逻辑。